Siendo un ensayo de índole académica -un estudio de la dramaturgia de Requena-, el texto de Juan Pablo Amaya responde, por tanto, a los requerimientos de una obra de esta naturaleza. De esta manera, el lector/a ideal del ensayo-estudio está enmarcado en quien ha leído -o presenciado – los textos de Requena, con el fin de apreciar el ejercicio interpretativo que ejecuta Amaya con una serie de referencias teóricas que refrendan las argumentaciones suyas en relación con las obras propuestas para desplegar la exégesis y la hermenéutica. Sin duda, que el texto literario dramático es el eje central.

Texto e imagen, por Eddie Morales Piña. Crítico literario.

Comienzo con un recuerdo. Hace varias décadas atrás vi la representación teatral de “Chiloé, cielos cubiertos” de la dramaturga María Asunción Requena (1915- 1986) en un cine de Valparaíso. Se trataba del Cine Velarde, hoy convertido en el Teatro Municipal de aquel puerto. La época puede haber sido a principios de los setenta y estaba recién como alumno universitario. La puesta en escena de aquella obra dramática de Requena me deslumbró, pues era la vez primera que presenciaba una obra teatral. El texto dramático tiene aquello que se denomina la virtualidad teatral, en otras palabras, que un grupo de actores, una compañía teatral, bajo la dirección de una persona experta en este arte ponen en acto un texto literario que posee las características propias del género dramático, siguiendo la clásica nomenclatura de que se trata de una escritura dialogada con acotaciones y otros signos que indican que la obra escrituraria tiene como destino ser puesta en un escenario. En este sentido, se trata de que el texto dramático encuentra su condición de ser en la visualidad. La obra de Juan Pablo Amaya está centrada en la dramaturga nombrada y en tres de sus textos, uno de los cuales es el que presencié representada in illo tempore. En consecuencia, la modulación discursiva de este texto de Amaya transita por los senderos de los estudios académicos, y bien puede ser catalogado como un ensayo de carácter literario donde su autor se sumerge en las páginas de la producción dramática de Requena con el fin de realizar un ejercicio exegético y hermenéutico de “Fuerte Bulnes” (1955), “Ayayema” (1964) y “Chiloé, cielos cubiertos” (1972), efectuando, además, las conexiones textuales con obras de las dramaturgas Gabriela Roepke e Isidora Aguirre. Las tres escritoras dramaturgas, sin duda, que forman parte de la historia de la literatura chilena. El ensayo de Amaya las trae al presente y las sitúa en esta historicidad, mostrando la significación que han tenido sus obras en el devenir del tiempo, especialmente a Requena.

Siendo un ensayo de índole académica -un estudio de la dramaturgia de Requena-, el texto de Juan Pablo Amaya responde, por tanto, a los requerimientos de una obra de esta naturaleza. De esta manera, el lector/a ideal del ensayo-estudio está enmarcado en quien ha leído -o presenciado – los textos de Requena, con el fin de apreciar el ejercicio interpretativo que ejecuta Amaya con una serie de referencias teóricas que refrendan las argumentaciones suyas en relación con las obras propuestas para desplegar la exégesis y la hermenéutica. Sin duda, que el texto literario dramático es el eje central. El texto como un entramado discursivo que posee aquella virtualidad teatral. La división en los diversos capítulos que componen el estudio da cuenta de que el autor Amaya ha trabajado con precisión y detallismo su propuesta de lectura de las obras de Requena haciendo las conexiones con Roepke y Aguirre. En este sentido, la obra analítica del doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Concepción, magister en Literatura Hispanoamericana Contemporánea por la Universidad Austral de Valdivia y profesor de Castellano por la Universidad de Playa Ancha -donde fue nuestro alumno-, muestra a un estudioso y experto en el tema que despliega en el ensayo. De hecho, en la bibliografía consigna un artículo fechado en 2015 que fue publicado en una revista académica sobre el tema que desarrolla en este libro, y cuyo evaluador fue quien redacta este escrito. En las distintas instancias que componen el texto de Amaya, es decir, su cartografía analítica queda demostrado que las dramaturgas chilenas han sido invisibilizadas en la historiografía literaria, precisamente por un discurso patriarcal y centralizador que tendió -o ha tendido- a soslayar los discursos alternativos -en este caso, los escritos dramatúrgicos de mujeres- que han privilegiado ejes temáticos que son periféricos a juicio de la centralidad societal. Juan Pablo Amaya en el desarrollo de su discursividad interpretativa -que siendo teórica no es críptica en grado sumo, como suele suceder, destinada a lectores que forman parte del sistema de especialistas , sino que por su condición pedagógica hace que el desarrollo de las diversas tematizaciones que va mostrando resulten accesible al lector, más aún si este ha leído a Requena o a sus compañeras-, lleva a cabo la respectiva contextualización sociohistórica en que emergen las dramaturgas en una país donde la centralidad societal está en la metrópolis -en este caso, Santiago- . La problematización del estado nación y lo periférico queda suficientemente avalado por las reflexiones del autor. Las tres obras de Requena están situadas en sus tramas e historias en un territorio periférico como lo es el extremo sur del país llamado Chile. De allí el nombre del ensayo de Amaya: Teatro patagón. Dramaturgia de María Asunción Requena. Por otra parte, queda demostrado el carácter generacional de Requena, Roepke y Aguirre, puesto que les correspondió surgir a la escena en un momento fundamental de la historiografía literaria con lo que se ha denominado la generación del 50. Además, Amaya, pone hincapié en la importancia que tuvieron los teatros universitarios chilenos, es decir, aquellos que formaron parte de dos de las principales universidades del país en la divulgación de las obras dramáticas de autores/as emergentes dentro de un contexto histórico definido del siglo XX, así como de la dramática de otras latitudes, entre estas las obras de Bertold Brecht, cuya retórica aparece en las dramaturgas.

Sostiene Amaya que “la representación de la obra de Requena en la literatura nacional es paradigmática: corresponde a un discurso teatral plenamente vigente en su generación, pero se ha transformado rápidamente en un discurso teatral desplazado por el discurso crítico hegemónico del repertorio de la literatura nacional chilena”. De este modo, la obra de nuestro académico viene a transformarse en una lectura crítica que posiciona a Requena dentro de la historiografía literaria, principalmente por su trilogía del sur conformada por las obras citadas, las que dialogan a su vez con la problemática del estado nación y su configuración como centro y entorno o periferia. Argumenta Juan Pablo Amaya que gran parte de la obra de Requena, especialmente las mencionadas obras dramáticas, in illo tempore, ideadas “fuera de la centralidad capitalina para representarlas en los escenarios de Santiago”. Este punto de la exégesis y hermenéutica es muy relevante para el autor. Las obras dramáticas que analiza e interpreta tematizan momentos claves del desenvolvimiento histórico que sirven de estructura estructurante en la plasmación de los textos dramáticos. Para realizar el ejercicio de análisis e interpretación, asume la perspectiva teórica de García Barrientos que se denomina la dramatología, y que le ha permitido -según lo asevera- superar “la dicotomía entre el texto dramático y el texto teatral de la puesta en escena”. En definitiva, las conclusiones a que llega el autor es que María Asunción Requena mediante la estructuración de las obras analizadas logró canalizar estéticamente, sin duda, “la difícil y desigual construcción de la nación chilena. Requena conformó una trilogía para evidenciar los problemas del Estado nación chileno, con la implicancia de tres hechos históricos en tres espacios concretos”, a saber, la fundación del Fuerte Bulnes y luego de Punta Arenas (“Fuerte Bulnes”); el asunto de las políticas de los años cincuenta con relación a la protección de los indígenas (“Ayayema”), y, por último, la presencia del espacio chilote respecto de las políticas de transformación social del presidente Allende (“Chiloé, cielos cubiertos”). La obra de Juan Pablo Amaya, en consecuencia, se constituye como un texto paradigmático para valorizar y comprender una trilogía literaria de María Asunción Requena inserta en el teatro patagón.

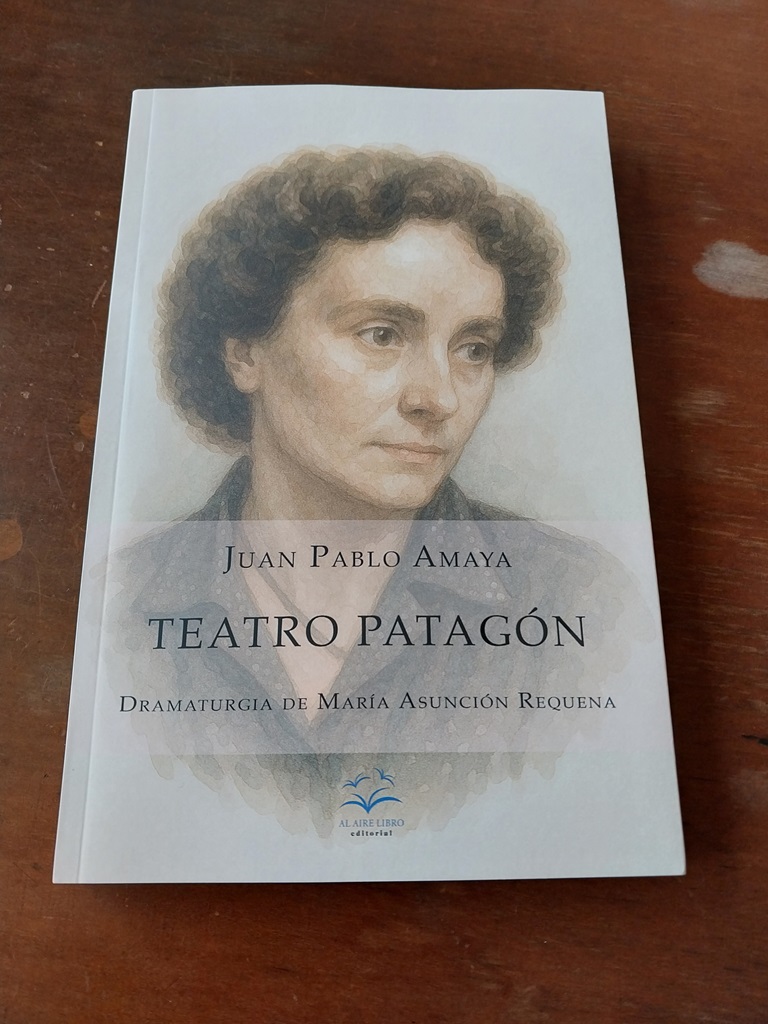

(Juan Pablo Amaya. Teatro patagón. Dramaturgia de María Asunción Requena. Tomé, Concepción. Editorial Al Aire Libro. 2025. 229 pág.)

Deje su comentario en su plataforma preferida