En la solapa de Toda la luz del mediodía los editores del relato de Mauricio Wacquez informaban al lector/a que había nacido en 1939 en un pueblo de la provincia de Colchagua y que en el mismo año de la edición de la novela había obtenido su título en Filosofía con una tesis sobre San Alfonso. En la solapa se agregaba que el primer libro Cinco y una Ficciones llamó la atención de la crítica: “Todos los cuentos , como parte de un mismo temperamento, señalan un talento excepcional”, escribió José Donoso.

Texto e imagen por Eddie Morales Piña. Crítico literario.

Celebrar un aniversario literario como la publicación de una obra habiendo pasado varias décadas desde su primera edición, siempre ha sido gratificante y saludable desde el punto de vista de la historia de la literatura. Por esto siempre hemos entendido el devenir en el tiempo de la producción textual imaginaria, es decir, todo aquello producido por quienes denominamos escritores/as. La historiografía, por el contrario, es el ejercicio interpretativo que se ha llevado a cabo sobre la base de las obras expuestas al juicio analítico de lo que se llama la crítica literaria, sea esta la periodística o bien la efectuada en revistas académicas dentro del circuito de las lecturas universitarias. En este año 2025 la novela del escritor chileno Mauricio Wacquez (1939-2000), Toda la luz del mediodía, publicada en 1965, está cumpliendo su sexagésimo aniversario, y una relectura bien vale la pena realizarla por tratarse de un texto que a estas alturas de su tránsito histórico adquiere ribetes de un relato con connotaciones de culto para los lectores/as.

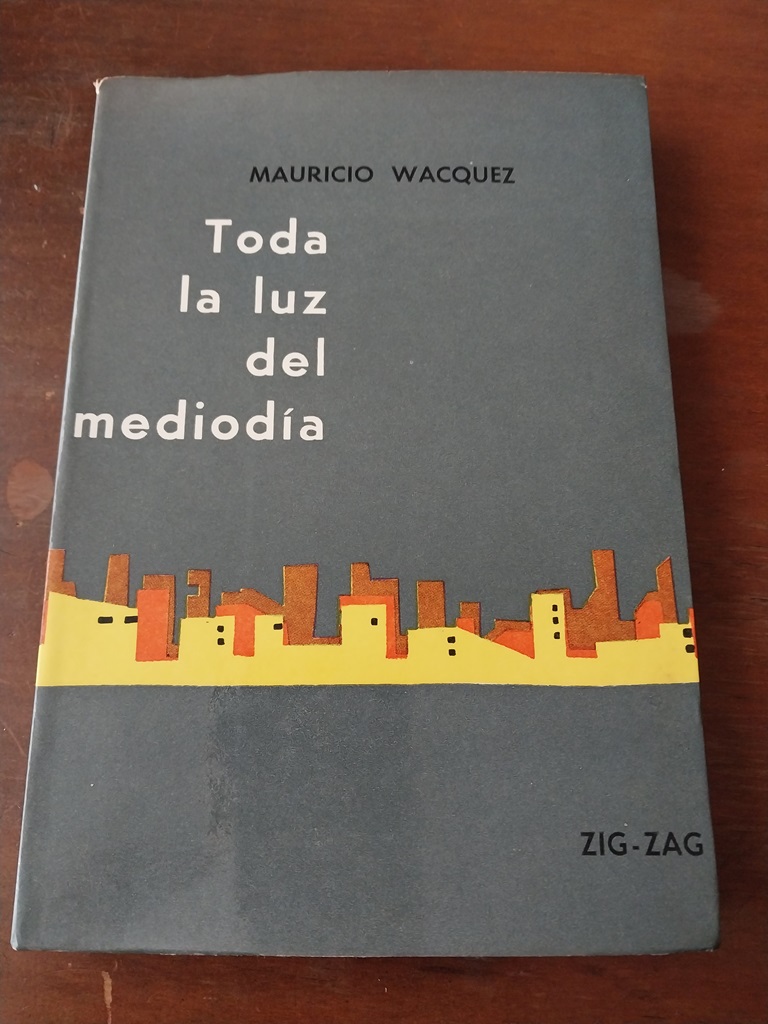

Toda la luz del mediodía la leí hace décadas atrás en su primera edición que aún conservo. Probablemente, adquirí el texto habiendo transcurrido al menos unos siete años desde aquella edición. Puede haber sido en 1972 o principios de 1973. Estaba recién ingresado a la Universidad de Chile en Valparaíso a estudiar Pedagogía en Castellano. La novela la adquirí en una librería ubicada en la calle Victoria de este puerto que se llamaba El Pensamiento. Por aquel entonces no tenía idea quién era Mauricio Wacquez, pero el sugerente título nos llamó la atención de inmediato. La denominación de la novela es de una tonalidad casi poética. El lector/a se percatará de este signo o síntoma en la medida en que se adentre en la lectura. La portada de la obra de Wacquez en la edición de 1965 es un dibujo de René Silva y destaca por el color amarillo que se adhiere a los muros de unos edificios que configuran una ciudad en trazos minimalistas sobre un fondo color plomizo que hace destacar la luminosidad que, a su vez, conecta con el título de la obra. Sin duda que esta portada tiene ya un carácter clásico en la primera novela de Wacquez. En otras palabras, como paratexto es sobresaliente en su simplicidad. Por aquel entonces pareciera ser que era una norma no poner una reseña o un párrafo ilustrativo del acontecer del texto en la contraportada, sino que esto se hacía en la primera solapa de la obra.

En la solapa de Toda la luz del mediodía los editores del relato de Mauricio Wacquez informaban al lector/a que había nacido en 1939 en un pueblo de la provincia de Colchagua y que en el mismo año de la edición de la novela había obtenido su título en Filosofía con una tesis sobre San Alfonso. En la solapa se agregaba que el primer libro Cinco y una Ficciones llamó la atención de la crítica: “Todos los cuentos , como parte de un mismo temperamento, señalan un talento excepcional”, escribió José Donoso -probablemente en la revista Ercilla donde ejercía como crítico literario-; mientras que Tomás Mac Hale decía que “su prosa tiene un toque de austera belleza, decantada, nítida, a ratos poética, pero de asombrosa vitalidad” -seguramente lo sostuvo en las páginas de La Unión de Valparaíso donde era el crítico permanente hace décadas atrás cuando el diario porteño existía-. No cabe duda de que ambos críticos detectaron en el joven cuentista notable que bien podría producir un texto mayor con las cualidades que poseía como narrador. Esto aconteció en 1965 cuando se publicó la novela cuyo aniversario celebramos. De acuerdo con la solapa, la obra fue premiada en el Concurso Literario CRAV por un jurado constituido por María Elena Gertner, Manuel Rojas, Juan Emilio Pacull, Miguel Arteche y Juan Enrique Merino. Las certeras palabras de Donoso y Mac Hale en la valorización de los cuentos de Wacquez, se vieron refrendadas en la decisión del jurado. En esta solapa hay otro dato relevante cuando se afirma que la obra “presenta un argumento que llega a veces a los límites de la crudeza”. En realidad, la sentencia no es tan radical, pues al tratar un tema que en la literatura siempre ha estado presente, Wacquez lo trata con extremada sutileza.

La novela de Wacquez está focalizada en su tematización programática en una relación homosexual. En la literatura universal el motivo ha sido recurrente, incluso en la chilena de principios del siglo XX. Una novela europea como La muerte en Venecia de Thomas Mann plantea este asunto como un amor platónico e idealizado entre el maestro y el joven Tadzio, lo que nunca se materializa. Por el contrario, en la obra de Wacquez el motivo literario es más transgresor -pensando en la época en que la obra se gesta-, pues aquí el narrador derechamente revela mediante la escritura una relación triangular entre Max, Paulina y Marcelo, el hijo de esta, de quien el primero se enamora y establece la relación homosexual. En la solapa los editores anotaron que “su personaje principal es un hombre que su propia conciencia, oscilando entre dos amores: normal el uno y anormal el otro”. Efectivamente, la novela de Wacquez desde la perspectiva escrituraria es un relato en primera persona donde el narrador en una suerte de confesión da cuenta de cómo se fue conformando el deslumbramiento con el joven Marcelo. Para esto el relato está dividido en tres partes y un final donde se haya la conclusión que dejaremos sin anunciar. En cada una de las tres instancias prácticamente no hay acciones. Estas son traídas mediante el diálogo simple y conciso de los personajes, que no son más que cinco y algunos actantes de la diégesis. La novela es como lo dijimos una confesión donde el lenguaje -el tratamiento estético del mismo en la configuración de la historia- ocupa un lugar primordial. En este sentido, el crítico Hac Hale lo describió de manera exacta: austera belleza, nítida, poética y de asombrosa vitalidad. Precisamente, en el lenguaje depurado –parsimonia expresiva, Alfredo Lefebvre- está la clave de la permanencia en el tiempo de la novela de Mauricio Wacquez. Es una novela que trata con singular belleza poética la trama narrativa. El epígrafe de Thomas Wolfe es una clave de lectura con la frase final: “…El verano vino y se fue; vino y se fue. ¿Y ahora…”? Por último, hay un leit motiv en el desarrollo de la historia y que el narrador trae al presente de la enunciación. Casi como el adagietto de Gustav Mahler en la versión fílmica de la novela de Mann dirigida por Luchino Visconti, Morte a Venecia. Se trata de la luz. La luz del mediodía. Se establece de este modo una manera dual de orden existencial. La luz es la que ilumina -valga la redundancia- la existencia de los protagonistas en su realidad conflictual. Luminosidad y sombras de unos seres en una historia donde el desenlace acaba por decirnos que lo que hemos leído ha sido una confesión: “Desde este momento puedo colocarme frente a los recuerdos y permitir que penetre en mí, lentamente, la conciencia del mediodía”.

Finalmente, cabe recordar que Mauricio Wacquez desarrolló en España gran parte de su posterior producción literaria. Falleció en 2000 y se convirtió en un autor de culto, especialmente por su primigenia novela.

(Mauricio Wacquez. Toda la luz del mediodía. Santiago: Editorial Zig-Zag. 1965. 172 pág.).

Deje su comentario en su plataforma preferida