La obra poética tiene un título donde se encuentran los tres términos esenciales: balada, viejo, marinero. La portada recoge esta tríada y la plasma en una imagen donde la connotación de lo musical es el trasfondo. Pareciera ser que estamos frente a una persona que tiene un instrumento de cuerdas, específicamente, un violín apoyado en el mentón y con el arco. Es una balada donde el viejo marinero la entona con aquel instrumento. El rostro suyo está allí donde él ha navegado.

Texto e imagen por Eddie Morales Piña. Crítico literario.

El crítico literario Harold Bloom en su libro Cómo leer y por qué (2000) escoge al momento de construir su canon literario entre los autores de poesía lírica a Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), como representante del romanticismo inglés, y a su poema La balada del viejo marinero. En su estilo escriturario, Bloom lo presenta como el amigo más íntimo de Wordsworth -se trata de William uno de los más influyentes poetas románticos- y sostiene que Coleridge era poeta, crítico, filósofo, teólogo laico y plagiario ocasional. Al lector/a, probablemente, le llame la atención el último término y su adjetivo: plagiario ocasional. La palabra plagio en su denotación tiene un sentido negativo, sin embargo, en la literatura puede tener otras connotaciones, pues en el arte de la palabra todo puede ser una reescritura. Un palimpsesto como dicen los teóricos. A propósito de esto, Jorge Luis Borges tiene textos emblemáticos como el que se titula La flor de Coleridge -que se encuentra en Otras inquisiciones-: “Quienes minuciosamente copian a un escritor, lo hacen impersonalmente, lo hacen porque confunden a ese escritor con la literatura, lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y la ortodoxia”. Hasta ahí Borges que, al parecer, le tenía admiración a Coleridge, como queda atestiguado en otro texto referido a los sueños y que está relacionado con el poema inconcluso Kubla Khan del autor romántico.

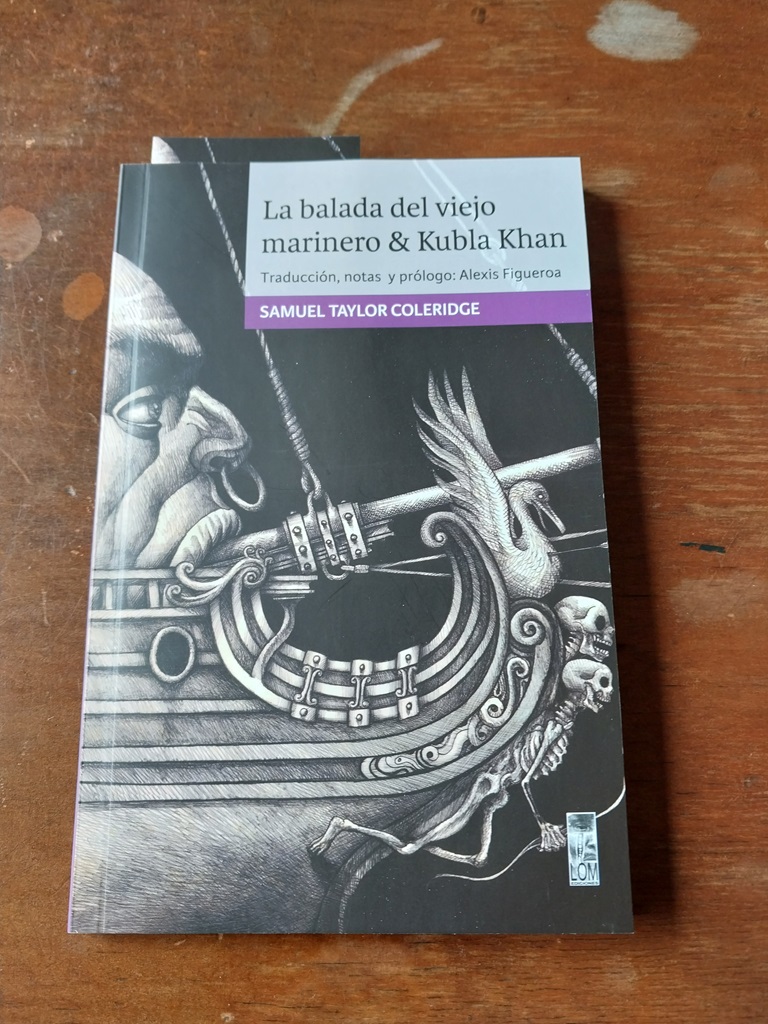

La balada del viejo marinero en la edición chilena con traducción, notas y prólogo de Alexis Figueroa tiene una portada significativa de Claudio Romo Torres. Como es bien sabido, la portada es la carta de presentación de una textualidad constitutiva de un libro. En cuanto tal es un paratexto. De algún modo, la portada es la puerta de entrada y se constituye en otra textualidad. Es una urdimbre que se muestra a través de una imagen. En este sentido, la del texto poético de Coleridge es un icono que despierta en el receptor una inmediata reacción acerca de lo que vendrá. Esta portada es un verdadero preámbulo que contiene en sí varios indicios significativos sobre la historia que se despliega. La obra poética tiene un título donde se encuentran los tres términos esenciales: balada, viejo, marinero. La portada recoge esta tríada y la plasma en una imagen donde la connotación de lo musical es el trasfondo. Pareciera ser que estamos frente a una persona que tiene un instrumento de cuerdas, específicamente, un violín apoyado en el mentón y con el arco. Es una balada donde el viejo marinero la entona con aquel instrumento. El rostro suyo está allí donde él ha navegado. Una nave que nos transporta al mar, que puede tener también connotaciones ominosas como ocurre en el poema de Coleridge. En la proa advertimos osamentas humanas que prefiguran a mascarones, en esta ocasión con una función más allá de lo decorativo. Se trata de unas figuras ornamentales que nos sumergen en una atmósfera tétrica o tenebrosa. Junto al mascarón un ave que el lector/a descubrirá que es un albatros. Pero también si se afina la visión hay unas formas undulantes que se conectan con unos seres marinos a los que aludirá el viejo marinero en su cantar. Con estos antecedentes icónicos del paratexto, el lector/a avisado podrá ingresar en el ambiente de la narración.

El poema de Coleridge está denominado como una balada. En cuanto forma musical tiene una vieja prosapia en la literatura desde los tiempos medievales. Generalmente, la función poética de la balada decía relación con los amores cortesanos. En este caso, la balada de Coleridge apunta a otra situación que está enmarcada en el sentir del romanticismo como movimiento artístico que vino a revolucionar las estructuras normativas del neoclasicismo. De allí la importancia del albatros como imagen de libertad del alma y de lo espiritual. El romanticismo fue una escuela o movimiento estético que preconizó la libertad expresiva no sólo en las formas escriturarias sino también en el fondo de lo tematizado. Por otra parte, en el poema de Coleridge está presente en su motivación y representación lingüística como obra poético-lírica, un asunto que será caro a los ideales de la estética romántica, es decir, lo gótico como una plasmación de la belleza sobrenatural, fantasmal o macabra. De esto está teñido como propuesta escrituraria el poema de Coleridge.

La actitud lírica que adopta el hablante o el sujeto lírico es la llamada enunciación. Es decir, el poema tiene la tonalidad de una narración. De las tres actitudes que puede adoptar la discursividad lírica, esta es la que prevalece, sin desconocer que el apóstrofe y la carmínica sirven de sostén a aquella otra. El hablante es el viejo marinero que traerá al presente del enunciado una historia realmente tenebrosa ocurrida sobre una nave que se verá envuelta en un acontecer donde el mar adquiere un protagonismo esencial, al igual que el albatros. El viejo marinero cuenta un relato ante un oyente como una especie de confesión redentora, porque en último término el desencadenante de lo ominoso, fantasmal, macabro o sobrenatural es él al provocarle la muerte al albatros con su ballesta o arco. De esta manera, el poema de Coleridge nos sumerge en unos acontecimientos que paulatinamente nos llevan a un círculo donde la muerte se enseñorea. Bloom hace este resumen del poema que en cuanto creación enunciativa se presta para realizar su argumentación: “El barco en el cual sirve el marinero es arrastrado hacia el polo sur por una tormenta, y queda atrapado en un mar de hielo. En ayuda de la nave llega un albatros; la tripulación lo saluda y lo alimenta, y el ave hace mágicamente que el hielo se quiebre, salvando así a todos. Domesticado, el albatros se queda en el barco, hasta que el viejo marinero, con total gratuidad, lo mata con su ballesta. Después de eso acompañamos al marinero y la tripulación en un descenso al infierno”. El actante, en concreto, es el albatros. La simbología marinera de esta ave es muy significativa, pues trae el bien, pero su muerte ocasionada provoca el mal o el caos. Una muestra del cantar del viejo marinero ante su oyente: “Al cabo, el aire cruzó un albatros, / cortando la niebla llegó, / y tal si fuese cristiana alma/ le saludamos en nombre Dios. // Comió la comida que jamás comiera/ y a vueltas y giros voló. // El hielo partiose con horrible trueno, / ¡el timonel por el medio pasó!” Y concluye el primer canto: “¡Dios te salve, anciano marinero! // ¡De los demonios y su persecución atroz! // Mas ¿por qué me miras así? –‘Con mi arco’, dijo el marinero, ‘al albatros lo maté yo’. El hablante, paulatinamente, por tanto, irá explicitando el devenir del acontecer una vez muerto el albatros. Es, como lo dice Bloom, un descenso a los infiernos. El poema ha sido interpretado de diversos modos. Sin embargo, lo que prevalece es la atmósfera gótica con que Coleridge impregnó la balada, que se transforma en un canto fúnebre acorde con la estética romántica. Coleridge pensaba que la capacidad imaginativa del poeta lo conducía a una suerte de divinización respecto de la creación, donde los sentimientos poéticos podían llevarlo a las profundidades de la conciencia atormentada y plena de imágenes como las que se evidencian en la balada como una narración fantástica que augura otras obras futuras en la literatura donde el mar, los hielos eternos o las criaturas marinas magníficas y portentosas enfrentadas a la humanidad van dando origen a textos insoslayables. En definitiva, La balada del viejo marinero, incluso, ahora puede ser leída sobre la base de lo ecológico, al igual que la novela de Melville más icónica. La lectura de esta balada de Coleridge es un imperdible en una excelente traducción con imágenes que embellecen estéticamente este libro. No podemos dejar de mencionar a Kubla Khan que acompaña a la balada, el fragmentario poema que Coleridge soñó completo, pero no pudo concluir pues fue interrumpido en el momento de la creación. En este caso, remito al lector a lo que dice el maestro Borges respecto al inconcluso poema de Coleridge en Otras inquisiciones. De este modo, el acto de lectura se transformará en un ejercicio dialogante entre el poeta inglés y el imprescindible y más universal de los escritores hispanoamericanos, Borges, el memorioso.

(Samuel Taylor Coleridge. La balada del viejo marinero & Kubla Khan. Traducción, notas y prólogo de Alexis Figueroa. Santiago: LOM ediciones. 2025. 81 pág.)

Deje su comentario en su plataforma preferida