Emilia del Valle es hija de Molly Walsh, quien siendo una monja es seducida por un aristócrata chileno, que la abandona. La partida a Chile en el contexto del conflicto bélico le permitirá a la joven conocer a su padre, un Del Valle, que le deja en herencia unos terrenos en el sur de Chile. Esta parte de la trama hará que la narradora entre en conexión con los habitantes de aquellas tierras: el pueblo mapuche -un código étnico. En el devenir de la narración, todos los segmentos referidos a la guerra civil están muy bien logrados. El lector/a está inmerso en el campo de batalla con todo lo que esto implica. Hay instancias narrativas que parecen estar dispuestas para una versión fílmica de la novela.

Texto e imagen, por Eddie Morales Piña. Crítico literario.

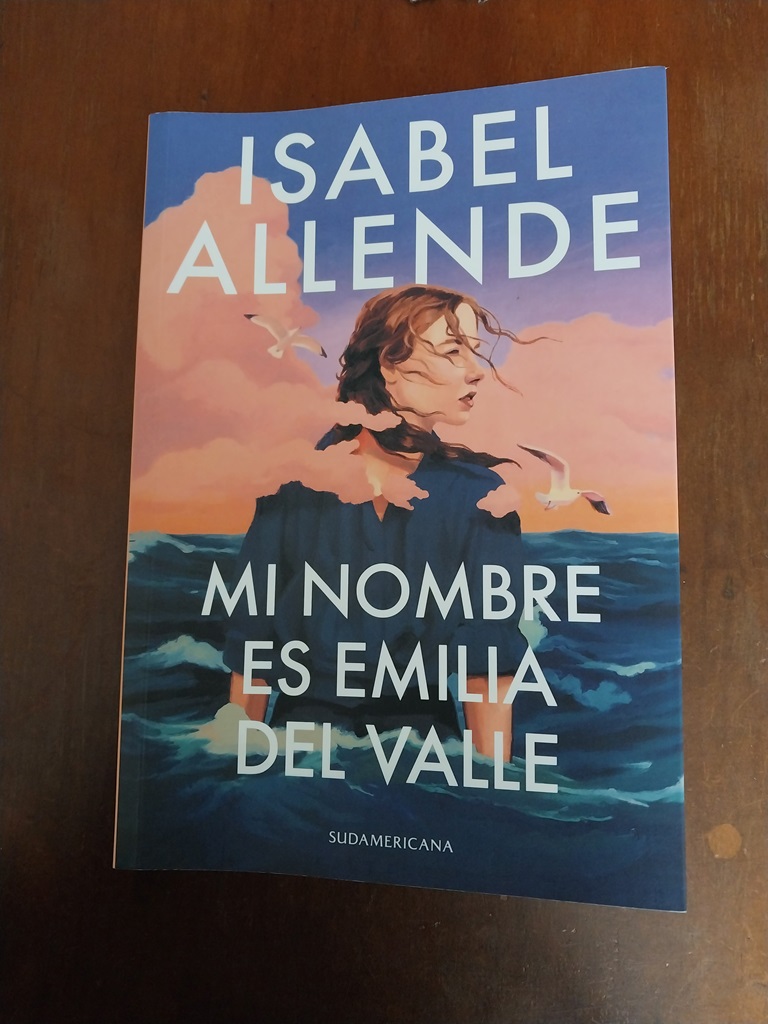

No cabe la menor duda de que la narrativa de la escritora chilena Isabel Allende (1942), Premio Nacional de Literatura 2010, tiene un segmento de lectores incondicionales, entre los que me incluyo. Hace años atrás escribí un artículo académico que trataba acerca de los códigos del relato en la autora tomando como referente una de sus primeras novelas, De amor y de sombra (1984). En aquel texto de índole teórica, sostenía que en la escritura de Allende se iba configurando una cierta poética sostenida sobre la base de códigos narrativos. Al leer su reciente novela aquella afirmación tiende a corroborarse. Desde la primera novela, Allende ha demostrado que en la estructuración de las historias y el desarrollo de la trama hay elementos retóricos que se transforman en tópicos, es decir, en lugares permanentes que sirven a la urdimbre de la narratividad. Habiéndola despegado de la aquella opinión de que era una versión femenina del mundo garcimarquiano -tal como se la catalogó a raíz de La casa de los espíritus (1982)-, la autora ha consolidado un universo literario, que se vuelve a valorizar con Mi nombre es Emilia del Valle. Este es uno de los códigos recurrentes, el de la onomástica. Siempre el lector/a podrá encontrarse directamente con una denominación de tal naturaleza de forma directa como en este caso, o bien a través de una perífrasis (La isla bajo el mar, 2009).

Como es habitual en Isabel Allende, la forma con que se inaugura el relato tiene la característica de capturar al receptor de forma inmediata. En este sentido, las primeras frases u oraciones iniciales demuestran que aquellas líneas poseen una especie de imán que atraen al lector/a y lo dejan atrapado en la trama: “El día en que cumplí siete años, el 14 de abril de 1873, mi madre, Molly Walsh, me vistió de domingo y me llevó a la plaza de la Unión a tomarme una fotografía”. Así comienza el relato presentándonos a la protagonista que es, a la vez, la locutora, o sea, la enunciante de la diégesis. Este es un rasgo de la escritura allendista. Generalmente, estamos en presencia de una narradora. El código femenino también es una instancia narratológica distintiva en la autora. La perspectiva desde la que se narra es de una mujer, en este caso, Emilia del Valle, quien va a programar la historia en dos espacios geográficos: en California y en Chile. De este modo, la novela dialoga en su transitar con Hija de la fortuna (1998) y Retrato en sepia (2000), que van mostrando un entrelazamiento creativo donde los adelantamientos del acontecer, o las vueltas al pasado le dan a la narrativa una característica tópica. Los saltos temporales son interesantes, pues mantienen cautivo al lector/a. En su linealidad aparente, la trama se despliega ante el receptor con una historia que podría decirse es folletinesca. La palabra no está puesta con una significación negativa, sino que, por el contrario, Allende, toma el constructo del folletín -que fue una modelización narrativa exitosa en el siglo antepasado- y la pone en acto en un relato donde hay una historia de amor. Entre folletín y las relaciones sentimentales -ambos son códigos narratológicos- hay indudablemente un tejido textual insoslayable. En el caso de la novela de Isabel Allende -y como es habitual- los amores son pasionales y con ribetes eróticos que la narradora explicita. Emilia del Valle y Eric Whelan -un joven periodista- son los protagonistas de la historia. Ella es una mujer que para los códigos sociales y culturales de la época resulta ser una rara avis, cuya pasión verdadera es la escritura. En la primera parte, el receptor podrá visualizar en la narración a Emilia escribiendo novelas de aventuras -folletines- con un seudónimo masculino, Brandon J. Price. Pronto irá a dar a un periódico, Examiner, a escribir crónicas con la reticencia del editor Chamberlain. En esta instancia conocerá a Eric Whelan, con el que tendrá múltiples aventuras y avatares en un lejano país -Chile- donde son enviados a reportear una guerra civil. Este referente histórico -otro código- es la contienda fratricida de 1891 entre el gobierno del presidente Balmaceda y los congresistas y que dejó un gran número de muertos. De más está decir que hay un diálogo intertextual entre los protagonistas de esta novela y la otra donde los personajes centrales son una periodista llamada Irene Beltrán y Francisco Leal, un fotógrafo, que se ven inmersos en otro drama en el siglo pasado.

Emilia del Valle es hija de Molly Walsh, quien siendo una monja es seducida por un aristócrata chileno, que la abandona. La partida a Chile en el contexto del conflicto bélico le permitirá a la joven conocer a su padre, un Del Valle, que le deja en herencia unos terrenos en el sur de Chile. Esta parte de la trama hará que la narradora entre en conexión con los habitantes de aquellas tierras: el pueblo mapuche -un código étnico. En el devenir de la narración, todos los segmentos referidos a la guerra civil están muy bien logrados. El lector/a está inmerso en el campo de batalla con todo lo que esto implica. Hay instancias narrativas que parecen estar dispuestas para una versión fílmica de la novela. Las batallas de Concón y Placilla muestran al receptor lo que significó aquella conflagración con la imagen de un presidente acosado por fuerzas desleales sujetas al poder capitalista extranjero. Una lectura entrelíneas o subyacente al relato, permiten leer estas páginas como una prefigura de lo que acontecerá en el siglo pasado en Chile con otro presidente. En medio de esta narración de Emilia del Valle -que es la novela- se intercalan las crónicas en el periódico, incluida una al presidente Balmaceda. En unos momentos de la trama el lector/a creerá que la enunciante ha muerto en una prisión de la facción congresistas, pero en realidad no será así. En ese instante del relato como lector nos preguntamos quién narra. Lo que se acrecienta con un epílogo del enamorado de Elisa, Eric.

En definitiva, el retorno de Isabel Allende con esta novela no dejará defraudados a sus lectores habituales o a aquellos que ingresen al reciente relato, pues la escritora tiene un rasgo definitorio desde sus comienzos: la capacidad de capturar o atrapar al lector/a con historias atrayentes que la han puesto como un referente en la literatura contemporánea. Una novela que se lee, efectivamente, como un folletín decimonónico, pero, insisto, sin una connotación negativa, sino que por el contrario la autora no ha hecho más que dialogar con aquella forma narrativa, al igual que su protagonista Emilia del Valle, para darle un sentido a una historia que de manera extratextual tiene más de un rasgo identitario con la misma escritora.

(Isabel Allende. Mi nombre es Emilia del Valle. Santiago: Sudamericana. 2025. 360 pág.).

Deje su comentario en su plataforma preferida